7月16日,学院在安州校区召开2025学年教育教学工作大会暨期末总结会。校长助理周海波教授、学院院长李嘉华教授、副院长郭一江副教授、院长助理徐健副教授及全体管理干部出席,教研办副主任严慧中老师主持,全体教职工参会。

上午,大会伊始,徐健院助带领全体教师重温人民教师誓词,用一组组数据为学院学期教学工作画像:全年18014学时零事故、学生斩获607项竞赛奖、挂科率降至9.09%,成绩已然成为过往,通过总结发现问题,从问题中找准自身定位,才是会议主要目的之一。38名专任教师、10名兼职教师在试卷抽检、教案编写等方面的问题被逐一公示。徐健院助强调说“今天学院不护短老师,明天老师才能护住学生”。

在分析总结完问题后,徐院助又向老师们推荐了“124N”工作法:依托“四类成果”与“N元生态”,学院可将单点创新快速复制为跨专业、跨校企的教育生态,形成可持续的特色办学竞争力。以“链式思维+AI能力”双核驱动,打通课程链、专业链、产业链,实现学院人才培养与产业需求动态匹配。以AI智慧课程为支点,撬动学院教学模式从“知识灌输”升级为“能力产出”,推动“3331”育人体系精准落地。

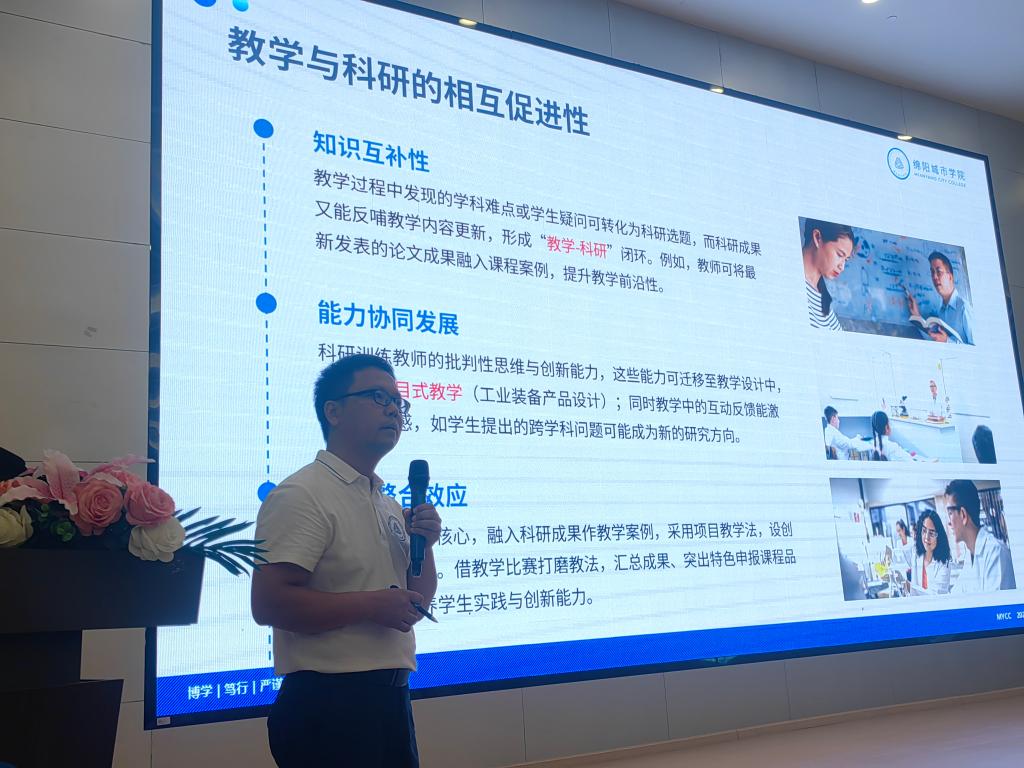

专题分享环节,工程造价专业教研室魏君豪老师与新媒体艺术专业教研室郭家智老师先后登台,用两场“微报告”为大会带来最鲜活、最具操作性的教学改革样例。魏君豪老师BIM技术原理及Revit建模项目式教学实践分享,展示“项目式教学”的“四阶八步”流程;郭家智老师现场演示“人工智能技术链跨界教学创新实践”智慧课堂都赢得满堂喝彩。

郭一江副院长随后用数据“体检”:学院本学年收获教学科研成果140项、学生竞赛国家级139项、省级468项,但横向比较,省级以上项目占比仅2%,高水平论文不足5篇;院内差距同样明显,产品设计教研室独占340项竞赛奖,城乡规划、工程造价等教研室仍处于追赶阶段,其他教研室差距更明显。为此,学院将启动“对标—诊断—提升”闭环管理,把省内标杆院校、校内先进教研室、历史同期指标全部纳入坐标系,用差距倒逼改革、用数据精准导航。

李嘉华院长以《教育教学实践中的十大关系》为题,抛出课堂改革“施工图”:立项经费必须兑换可触摸成果;案例教学全面升级为项目式全流程;“3331”理念拆成课程、专业、思政三张任务清单;科研选题回归教学内容,追求“新方法、新工艺、新应用”;课程大纲、教案、题库一次性设计、动态维护,课堂随机抽检“按图施工”;教师两年内须完成6个月企业挂职;成绩权重向实践倾斜,平时考核“一人一题”,期末考试“双合格”把关;教师与辅导员每月联席会商学情,师德表现学生扫码即评,结果直通年度考核;学院设立“成长导师基金”,把严谨指导做成润物无声的关怀。李院长引用孔子“循循善诱”寄语全体教师,把“十大关系”转化为新学期行动清单。

大会尾声,校长助理周海波教授代表学校讲话。他高度评价学院“刀刃向内”的自我革命精神,同时提醒:土建类专业必须紧跟数字化转型与智能建造趋势,以“主人翁”姿态投身改革、助力传统专业转型升级。他特别提到学校刚获四川省网络攻防演练二等奖的团队核心多为专升本学生,“这再次证明起点不等于终点,老师们要一视同仁,更要善于发现专升本学生动手能力强、项目落地快的闪光点,把差异化优势转化为人才培养新动能。”

下午,全体教师分五组围绕“项目式教学落地”“AI智慧课程建设”“低空经济人才培养”“问题整改”等议题展开头脑风暴。各小组讨论热烈,思维火花不断碰撞。在“项目式教学落地”组,教师们分享应用型品牌课程实际案例,探讨如何让项目与课程更好融合;“AI智慧课程建设”组聚焦技术应用,思考怎样打造智能高效课堂。“低空经济人才培养”组则深入分析行业需求,规划人才培养路径。“问题整改”组梳理现存问题,提出针对性解决方案。通过此次头脑风暴,为学院教学改革和人才培养理清思路,指明方向。